ベストセラー小説の舞台裏 ~編集者の仕事から得るビジネスのヒント~

編集者とは、本や雑誌の企画から出版までを取り仕切るいわばプロデューサー的な役割。

企画力や幅広い知識のみならず、作家との関係を築くコミュニケーション力も必要だ。

数々のヒット作を手がける編集者 篠原一朗氏の仕事から、ビジネスにも通じる編集の技術を学ぶ。

Text:Natsuko Sugawara

Photograph:Keisuke Nakamura

編集者/株式会社水鈴社 代表取締役

篠原 一朗(しのはら いちろう)

小学生時代をスリランカで暮らす。大学卒業後、ゼネコン勤務を経て株式会社幻冬舎に入社。雑誌『パピルス』の編集長などを務めたのち、2014年に株式会社文藝春秋に転職。2作の本屋大賞受賞作を含む数多くのベストセラー小説や、人気ミュージシャンの小説、エッセイを送り出した。

20年に新たな出版社・水鈴社を設立。

本の世界を音楽、映像へと広げ世の中に物語を届ける

編集者は作家を陰で支える〝伴走者〟

SEKAI NO OWARIのSaoriこと藤崎彩織の初小説で、直木賞候補に選ばれた『ふたご』(文藝春秋、以下同)、クリープハイプの尾崎世界観の初小説『祐介』、本屋大賞を受賞した宮下奈都『羊と鋼の森』と瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』など。

これらの本に共通することはふたつ。

ひとつは、話題性に富み、多くの人に読まれたベストセラーであるということ。

そしてもうひとつは、編集者が篠原一朗氏であること。

つまり、篠原氏は出版不況と言われるこのご時世に、〝売れる本〟を送り出すヒットメーカー編集者である。

彼が編集する本はことごとく注目され、多くの人たちの共感を呼び、普段は小説になじみのない人たちからも支持される。

しかしながら、編集者という存在は作家や小説の陰に隠れ、本を作るにあたっていったいどんな役割を果たしているのか、読者には今ひとつ見えてこない。

「そうなんです。何もやっていないと言えば、やっていないんですよね。

文章を書くのは作家の方ですし、装丁はデザイナーさんの仕事だし、絵を描くのはイラストレーターさんです。親には『で、お前は何したんだ?』と聞かれました(笑)。

でも、同じ作品でも編集者が違えばまったく別の本になると思います。

プロデューサーと言うとおこがましいですが、作家が物語を創造する長い道のりにおける〝伴走者〟みたいな役割でしょうか」

実際には、作家とのやりとりからデザインのディレクション、宣伝、映像化のプロデュースまで、編集業務は多岐に渡っている。なぜ、篠原氏は編集者という〝わかりにくい〟職業を選んだのだろうか。

それは幼い頃の彼の読書体験が影響しているようだ。

「小学生の数年間、父の仕事の都合でスリランカに住んでいました。当時のスリランカは内戦中だったので、あまり外出できず、友人も少なくて、ほとんど家にこもって本を読んでいました。

あとは、たまに釣りに連れて行ってもらえたのと、熱帯魚を飼うことが一番のよろこびだったのを覚えています」

日本へ帰国してからもずっと「魚と本が好きな少年」であり続けた篠原氏は、その後、椎名誠という作家を知る。

「『岳物語』(集英社)をはじめとする椎名さんの作品に強く影響をうけました。

幸運にも、大学時代に椎名さんの事務所でアルバイトさせていただくようになり、買い出しや本棚の整理などのこまごまとした雑用が主な仕事だったのですが、作家と呼ばれる方と接しているなかで、本に携わる仕事がしたいということだけでなく、『作家の近くにいたい』という気持ちが芽生えてきたんです。

この経験が編集者をめざす直接のきっかけになりました」

作家との信頼関係のために必要なこと

大学卒業後、出版社へ就職しようとするが当時は出版業界の人気が高く新卒入社はかなりの難関。一度は断念して縁のあったゼネコンに入社するも諦めきれず、幻冬舎の編集部にアルバイトの職を得ることになる。

そこで初めて編集に携わったのが、あの村上龍氏が手がけたミリオンセラーの職業紹介書『13歳のハローワーク』だ。

「入社してみると、コピーを取ることひとつにしても本に関係しているので楽しくて仕方がなかったですね。

しばらく経った頃、上司に別室に呼ばれて入ったら、目の前に村上龍さんがいらっしゃったんです。僕の働きぶりが認められたわけではなく、ただ人手不足なだけだったんですけど、『このプロジェクトを手伝うように』と言われました。

毎日、本のネタになるような情報を集めて龍さんにメールしていたら、少しは『使える』と思っていただけたのか、社員にしてもらえて、『13歳のハローワーク』がベストセラーになったあとは、文芸書の編集も任されるようになりました」

今も編集者として心に留めている村上氏との印象深いやりとりがある。

「龍さんの小説に対して短い感想をメールで送ったんです。そうしたら、『篠原は、村上龍ならこのくらい書けて当然だと思っていないか?』と指摘されて、ハッとなりました。

村上龍さんと言えば大御所中の大御所で、新人編集者の僕が評価や指摘をするようなことを言うのはおこがましいと思っていたんです。

でも、相手がどんな大御所作家だろうと、編集者と一対一の関係であることには違いありません。作家の方は、最初の読者である編集者の反応にとても敏感です。それからは新人作家であれ、ベテラン作家であれ、編集者として同じ心構えで接しようと思うようになりました」

そんな作家と編集者の関係は、恋愛と似ているところがあると言う。

「惚れ込んだ作家やアーティストのためなら何でもやりたいと思っていて、別れ話に付き添ったこともあります(笑)。

作家に原稿を依頼することを『口説く』と言ったり、原稿を書いてもらう約束を取り付けることを『落とす』と言ったりするんですが、少し恋愛に近いんですよね。お互い、複数の相手とお付き合いすることが許されていたりはするのですが(笑)」

どんな作家の原稿でも、最初から完璧なことはない。編集者は作家が魂を削って書いた原稿に、矛盾をついたりさまざまなアイデアを出したりして完成に近づけていく。見当違いなことを言えば叱られるし、かといって「ありがとうございます」と言うだけの編集者では信用されない。

「それをうまくやるには、普段から作家との信頼関係をしっかり構築しておくことが必要です。そのためには、その作家や作品のことが心から好きでないと、見透かされてしまいます。

ですから『ちゃんと好きになれるかどうか』というのは、編集者にすごく大切な要素だと僕は思っています」

既製品ではなくオーダーメイドの編集を

「この人」と惚れ込んだ作家と仕事をするとうまくいくことが多いと篠原氏は言うが、活字離れが進むなか、純粋にいいと思ったものがヒットするとは限らない。

ではなぜ、篠原氏が作る本は売れるのだろうか。

「失敗だってたくさんしています。

でも、水鈴社から出している本は、ほかの出版社の何倍もの時間と労力をかけている自負があります。

僕の場合、編集だけでなく、完成した作品をどう届けるか、映画化やドラマ化など物語をどう発展させていくかまでフォローしていきたい。

そこまでやろうと思うと、限られた数しか作れません」

年に3冊か4冊、世の中に本当に必要とされる本を丁寧に作り、ひとりでも多くの人たちに届けたい。

2020年、そんな想いから当時勤めていた文藝春秋から独立し、水鈴社という小さな出版社を立ちあげた。

「これまでは、こういう本なら売れる、こう作れば売れるという方程式のようなものがある程度あったと思うんです。

僕自身もPOSデータ(※)を毎日のようにチェックしていますが、だからと言って売れた本の真似をすれば同じようにヒットするかというと、そんなこともない。皆が好きなものを探すより、自分が良いと思ったものを追求したほうがうまくいくこともありますし。

何より今は時代が変わって人々のニーズも多様化していますから、既製品では成功しないし心に響かない。一冊一冊をオーダーメイドのように作っていくべきだと考えています」

※POSデータ: 商品が販売された時点の記録データで、商品ごとに売れた日時・店舗・個数などの情報が記録される。

そのひとつとして水鈴社では、4人の直木賞作家と人気音楽ユニットYOASOBIによる小説と音楽のコラボという、まさにオーダーメイドな小説集『はじめての』を実現させた。

「物語を作るという点において、やはり作家は唯一無二の存在だと思っています。でも、出版業界の中での仕事にこだわりすぎると、どうしてもシュリンクしてしまう。

逆に言えば、物語って人が生きていくうえで絶対に必要なものなので、映像化や音楽化だけでなく、もっとさまざまな分野に幅広く落とし込んでいけるのではないかと模索しているところです」

不確実で予測不可能な時代では、本のあり方も売り方も加速度的に変化していくだろう。その変化を先取るには、小回りの利く水鈴社は有利だ。

「ゴムボートのようなイメージです。自分たちで魚の群れを探したら大船団を呼び込んで、大きな船が到着する頃には違う群れを探しにまた旅に出る。そんなゲリラ戦をやりたいですね」

めざすのは、〝売れる本〟ではない。

「良き物語が多くの人の心に届き、世の中が少しでもより良い方向に変わっていくこと」

なのだ。

篠原氏のヒット作に見る編集者の仕事

本の企画から編集、宣伝、その後の他分野への展開まで一貫して手がけるのが篠原氏のやり方だ。

話題を呼んだ3作品を取りあげ、それぞれに異なる制作過程の一端を明かしてくれた。

Case 01

夜明けのすべて

瀬尾まいこ

PMS(月経前症候群)でイライラが抑えられなくなってしまう藤沢さんと、パニック障害を抱える山添くんの、恋愛でも友情でもない不思議な関係を描いたストーリー。

水鈴社 定価:1,650円(税込)

水鈴社の第一作は理解されにくい問題を抱える男女を描いた、時代に寄り添う物語

篠原氏が水鈴社を設立して初めて出版したのがこの本。

「著者の瀬尾さんに独立することを伝えたら、『書きます』と言ってくださって、その後すぐに『好きなものを選んでください』とプロットが3本送られてきたんです。僕はこの『夜明けのすべて』に強く惹かれました」(篠原氏)

PMSもパニック障害も、題材としてメジャーではない。けれど今の世の中にどこかフィットしていると感じたという。その直感が当たり、本は豪華俳優陣により映画化もされた。

「映画に出資をし、脚本にも何度も目を通させていただきました。映画にも小説のエッセンスがきちんと盛り込まれていると思います」(篠原氏)

映画化されベルリン国際映画祭に招待

松村北斗、上白石萌音のダブル主演で製作された映画はベルリン国際映画祭にも招待され、篠原氏も同行。

Blu-ray & DVDが発売に

映画は大ヒットを記録し、Blu-ray & DVDとしても2024年7月24日に発売される。

メイキングやベルリン国際映画祭の特典映像付き。さまざまな媒体を介して物語はさらなる広がりを見せる。

Case 02

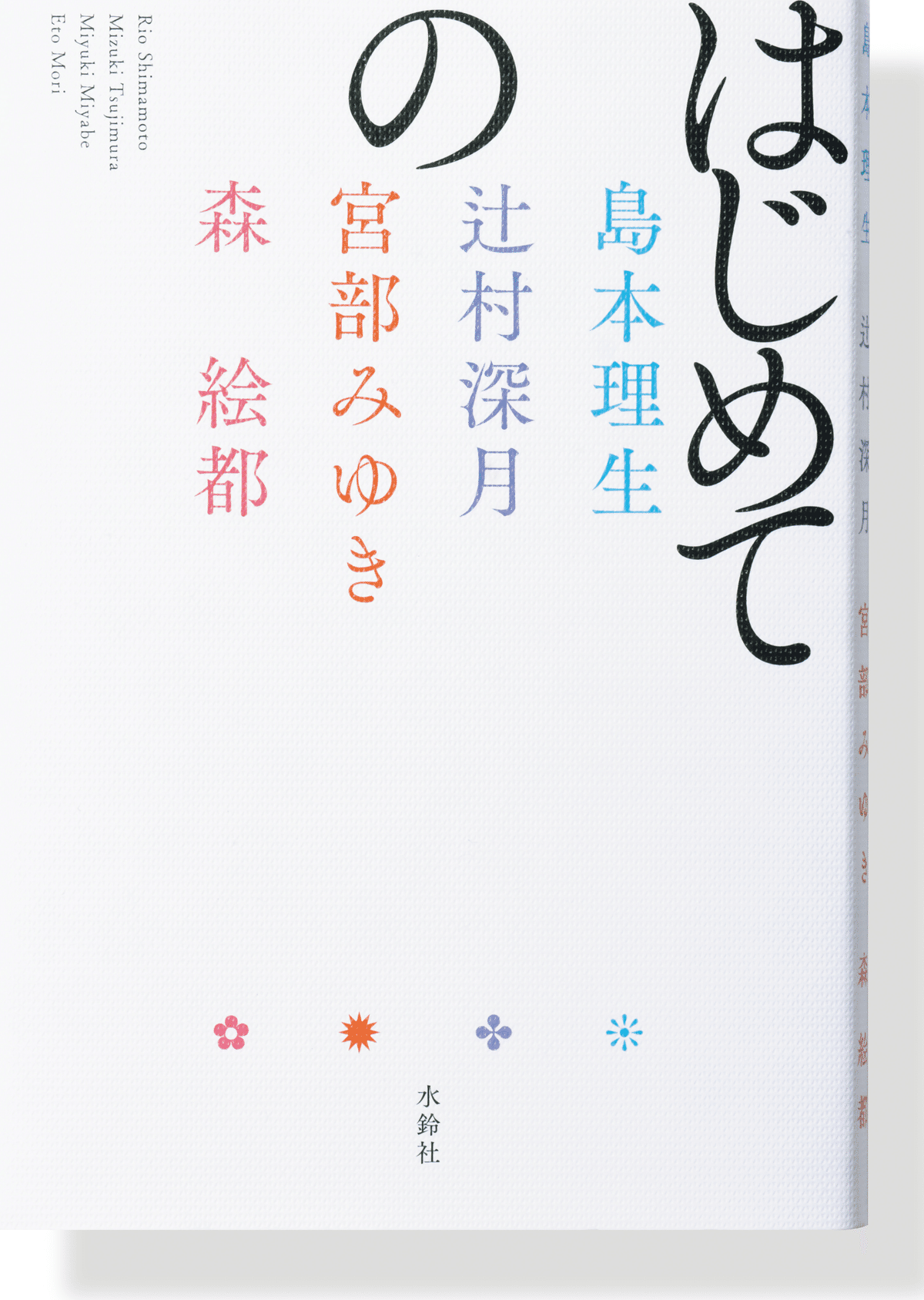

はじめての

島本理生 / 辻村深月 / 宮部みゆき / 森絵都

島本理生氏による『私だけの所有者』、辻村深月氏による『ユーレイ』、宮部みゆき氏による『色違いのトランプ』、森絵都氏による『ヒカリノタネ』の4つの物語を収めたアンソロジー。

水鈴社 定価:1,760円(税込)

人気作家とYOASOBI による新たな読書体験を仕掛ける

〝はじめて○○したときに読む物語〞をテーマに4人の直木賞作家が紡ぐアンソロジー。日本を代表する小説家の書下ろしが並ぶだけでも豪華だが、さらに人気音楽ユニットYOASOBIとのコラボプロジェクトを展開。

「YOASOBIが〝小説を音楽にする〞ユニットとしてヒット曲を連発しているのを知って、それに自分が関わっていないことを悔しく思ってしまったんです。すぐに、YOASOBIの生みの親であるソニー・ミュージックエンタテインメントのプロデューサーの方に連絡をとり、『次は日本のトップ作家の方々とご一緒しませんか』とご提案しました」(篠原氏)

小説と音楽が融合した、かつてない読書体験を味わえる。

まず、4人の直木賞作家が〝はじめて〞をテーマに創作

楽曲の原作となる小説を直木賞作家4人に依頼。

「皆さん、企画を楽しんでくださり、それぞれの持ち味を活かした作品をご寄稿くださいました。学生時代から愛読する作家の方々とお仕事できたのはとても幸せなことでした」(篠原氏)

小説を原作とした楽曲をYOASOBIが次々とリリース

本の発売とともに、小説をもとにしたYOASOBIによる楽曲が一作ずつリリースされ、音楽とともに物語の世界が楽しめるように。

「小説からも音楽からも興味を持っていただければうれしいですね」(篠原氏)

島本理生『私だけの所有者』

ⒸSony Music Entertainment (Japan) Inc.

辻村深月『ユーレイ』

ⒸSony Music Entertainment (Japan) Inc.

宮部みゆき『色違いのトランプ』

ⒸSony Music Entertainment (Japan) Inc.

森絵都『ヒカリノタネ』

ⒸSony Music Entertainment (Japan) Inc.

Case 03

スピノザの診察室

夏川草介

京都の町中の地域病院を舞台に、内科医として日々患者と向き合う雄町哲郎の日常を描きつつ、「医療の本質」「人の幸せ」とは何かを問う哲学的エンターテインメント小説。

水鈴社 定価:1,870円(税込)

医師であり人気作家の小説をシリーズ化へ

篠原氏がいつか書いてもらいたいと思い続けてきた作家のひとりが夏川草介氏。

『神様のカルテ』シリーズが大ベストセラーとなったが、今も現役で働く医師だ。

「最初に原稿依頼をしたのは14、15年前で、ずっとお待ちしていました。夏川さんは作家である前に医師である方なので、決して多作ではありません。その誠実さと仕事に向き合う姿勢は、主人公のマチ先生そのもののようです」(篠原氏)

原稿を読んだときから映像が思い浮かんだそうだが、この小説も映画化が決まっている。また、2024年本屋大賞にノミネートされ、ベストセラー街道を邁進中だ。

「夏川さんは現在、続編を執筆してくださっているところです。シリーズ化して水鈴社の代表作にしたいと思っています」(篠原氏)

多くの書店員に愛され2024年本屋大賞4位に

2024年本屋大賞4位にランクインし、書店員による手書きPOPとともに授賞式に展示された『スピノザの診察室』。

‐‐‐‐‐

〈番外編〉

関係を損なわない伝え方

作家の方々と常に良好な関係を保っている篠原さんですが、より良い本を作るためにお仕事上、言いにくいことも伝えなければならない場面が多々あると思います。

良い関係を保ちつつ自分の意見を率直に伝えるということは、ビジネスシーンでも必要とされる能力。篠原さんはいつもどんな点に気をつけて、作家の方々とコミュニケーションをとっているのでしょうか。

「よく段取り8割、現場2割と言うんですけど、実は『何を言うか』よりも『誰が、どんなタイミングで言うか』というようなことのほうが大事だったりします。

言うタイミングもありますし、それまでに相手と信頼関係を築いておくことが何より大切です」

相手の気分を害さないような言い方、作家たちをやる気にさせる言い方も心がけているそう。

「例えば、原稿の中で書き直していただきたい箇所があったとしたら、『ここが良くないから直してください』という言い方もありますけど、そうではなくて『ここがすごくいいので、もっと読みたいです』という言い方をする。

まったく違う言い方ですけど、作家の方は後者の言い方でも的確に書き直してくださるし、お互いポジティブな気持ちで仕事を進められますよね」

そういった小さなやりとりの積み重ねで信頼関係が築かれていくのでしょう。

ビジネスにおいても、言い方を少し意識するだけで、スムーズに仕事が運ぶかもしれません。

※インタビューの情報は2024年7月1日現在のものとなります。

『SAISON PLATINUM AMERICAN EXPRESS CARD NEWS』との連動プログラム、「THIS IS US Powered by SAISON CARD」。

このポッドキャストでは、様々なフィールドの第一線で活躍する、エキスパートをお招きして、その世界の魅力について、たっぷり、お話を伺っていきます。

篠原一朗さんのインタビューは、下記をタップ!

👇こちらの記事もおすすめ!